こんにちは。

岐阜市長良でSTEAM教育を実践している『ながら STEAM LAB』です。

これからの子どもたちが生きるのは、AIが身近に存在する新しい時代。正解のある問いに素早く答える力だけではなく、自分で問いを立て、仲間と協力しながら新しい価値を生み出していく力が求められます。

そうした未来に向けて、家庭でもできるSTEAM的な子育てのヒントをお届けしていきたいと思います。

最近、小学生向けのプログラミング教育が注目を集めています。

「うちの子も早いうちから習わせた方がいいのかな…?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

もちろんプログラミングは、これからの時代に欠かせないスキルです。

ですが、私たちが日々子どもたちと接する中で実感しているのは、その前に育てたい力があるということ。

それが、**“論理的なおしゃべり力”**です。

「話せる子」が、学びを深める

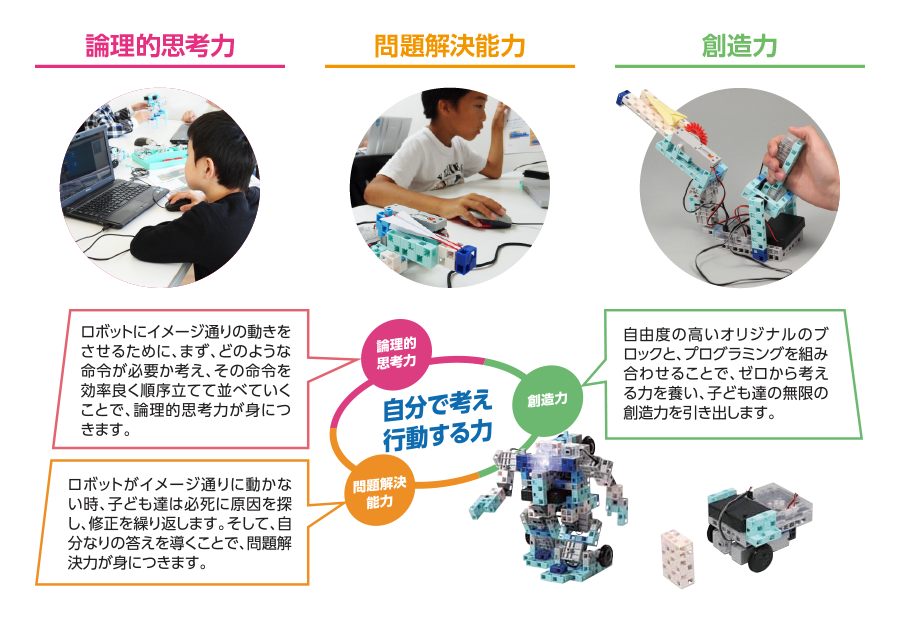

プログラミングの基本は、「順序立てて考える力」や「原因と結果を整理する力」。

でもそれって、実は日常会話の中でも育てられる力なんです。

たとえば、

「なんでそう思ったの?」

「どうやって作ったの?」

「どうしたらうまくいくかな?」

そんなやりとりを繰り返す中で、子どもたちは「考えたことを言葉にする力」を育んでいきます。

ここで大事なのは、「正しく話すこと」ではなく、順序立てて“自分の考え”を伝える経験を積むこと。

たとえ言葉がつたなくても、「順番に」「理由を添えて」話そうとする力が、後の論理的思考やプログラミング的な発想につながっていきます。

話す力は、“自分で考える力”とセット

ある日の教室で、1年生の男の子がロボットを組み立てながらつぶやきました。

「ここをこうしたら、動くと思う!」

「そう思ったのはなんで?」と聞くと、彼は部品を指さしながら、自分なりの見解を一生懸命に説明してくれました。

たとえ答えが正解じゃなくても、自分で考えて言葉にすること、

それを聞いてもらえることが、思考の土台を作ります。

話すことで、考えが整理される。

聞いてもらえることで、自分の考えに自信がつく。

この小さな積み重ねが、後の学びをぐっと深めていくのです。

おうちでできる「論理的おしゃべり」のヒント

論理的なおしゃべり力は、特別な教材や指導がなくても、日々の会話の中で育てることができます。

たとえばこんな声かけを試してみてください。

-

「どうしてそう思ったの?」

-

「どっちが先にあったの?」

-

「さっきの話とどうつながってる?」

-

「もう一回、順番に教えてもらえる?」

ポイントは、「考えたことを言葉にする機会」を与えること。

子どもが話し出したら、最後まで聞いてあげてください。

うまく話せなくても、言葉にしようとする過程にこそ価値があります。

まずは“話す”ことから、すべてが始まる

「プログラミング=パソコンの前でカタカタやること」と思われがちですが、

本質は“考えを筋道立てて組み立てること”。

その力の土台は、「話すこと」によって育ちます。

ですから私たちは、教室でのプログラミング指導よりも前に、

子どもたちが自分の考えを「言える」「伝えられる」環境づくりを何より大切にしています。

「ちょっと遠回りかな?」と思うかもしれませんが、

この“おしゃべりの土台”がしっかりしている子は、後々ぐんと伸びていきます。

だからこそ、プログラミングよりも先に、

まずは論理的なおしゃべり力を育ててみませんか?

右高英一

最新記事 by 右高英一 (全て見る)

- プログラミングより前に育てたい、“論理的なおしゃべり力” - 2025年6月28日

- プログラミングより前に育てたい、“論理的なおしゃべり力” - 2025年6月27日

- YouTubeばかり見てても大丈夫?ー“受け身”を“学び”に変えるヒント - 2025年6月17日