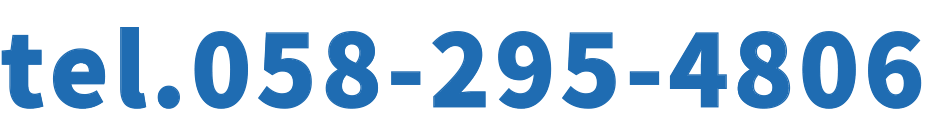

第1話

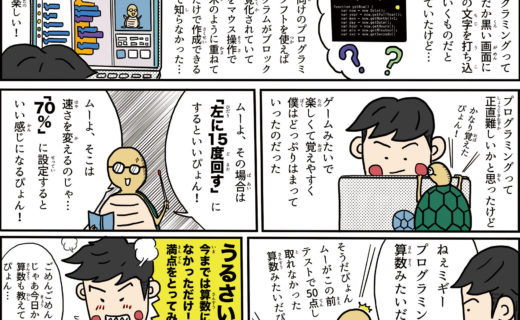

カメのプログラミング教室!?

幼少期の「土台」づくりが大切!

もうすでに仕事は奪われている?

こんにちは。「ながらスティームラボ」代表の右高です。

今日はSTEAM教育についてお話したいと思います。ここ数年のテクノロジーの進展はめざましいものがありますよね。近い将来、人間がやっている仕事の多くをAIやロボットが担うことになると言われています。でも実は、私たちの仕事はもう既に奪われ始めているとも言えます。

米国では、ご存じの通りグーグルやアマゾンなどの巨大IT企業が台頭しました。これらの企業はテクノロジーを駆使して大きな需要を生み出しています。

しかし一方で、その雇用者数はかつての自動車産業と較べると9分の1しかないそうです。その煽りを受けて中産階級だった白人は、どんどん仕事を奪われました。そんな人々の支持を受けた当時のトランプ政権は、テクノロジーの進展が生み出したとも言われています。

日本でも、2020年からの教育改革で知識社会が進むと米国で起った波が近い将来日本にも押し寄せて来るかもしれず、強い危機感を抱かざるを得ません。

STEAM教育ってなに?

海外の教育分野では、様々な取り組みが既に本格化しています。

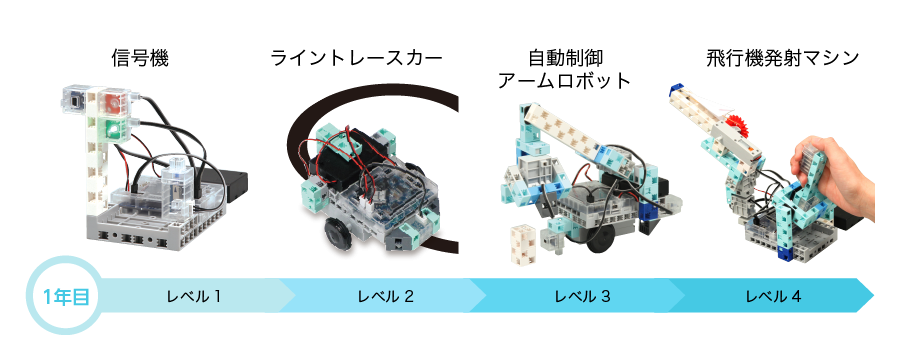

米国では、当時のオバマ大統領が2011年にSTEM(ステム)教育を国家戦略に位置付け、力強く推進しました。そんな流れの中で、今注目されているのが、STEM教育をさらに進化させたSTEAM(スティーム)教育です。

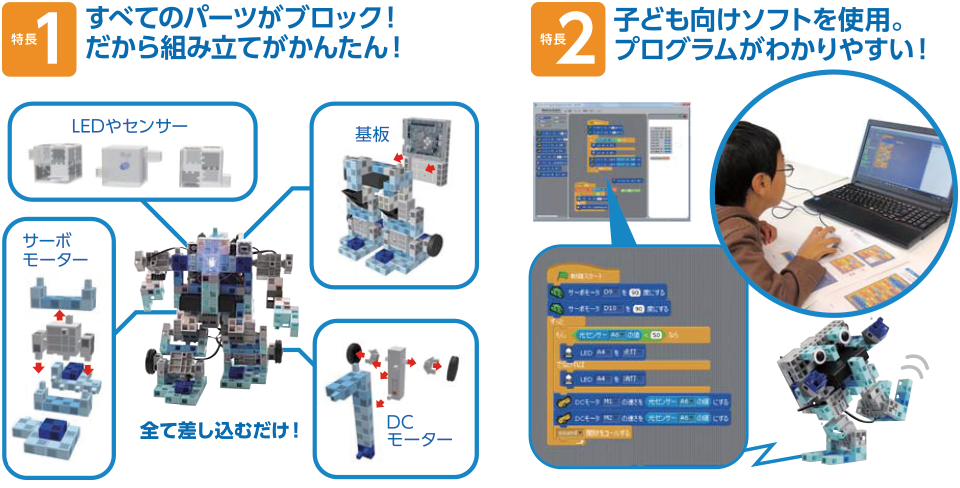

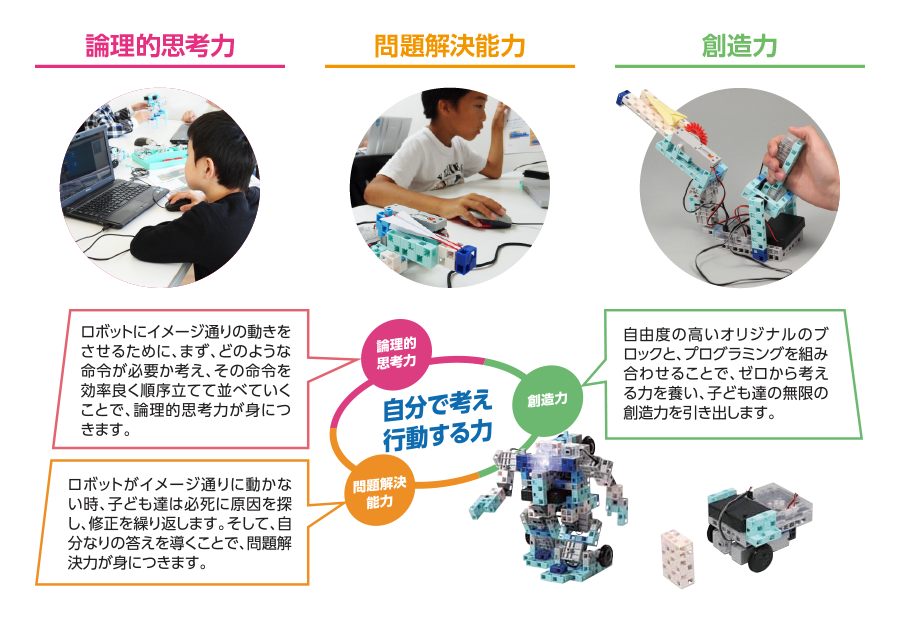

STEAM教育は、理数系と芸術分野の両方をバランスよく学ぶことを重視する教育方法。これからの時代を担い、創造できる子どもたちを育てることを目指しています。理数系教育やプログラミング教育に力を入れるSTEM教育は、先ほども述べたように格差社会を助長する側面もあり、それらの問題解決には新たな発想力で時代を創造する能力が必要です。

後から追加された芸術の「A」には、想像力豊かに未来を創造し、表現するということが含まれています。

右脳と左脳をバランス良く育てる

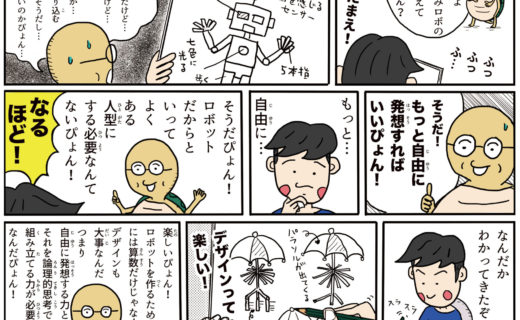

今、STEAM教育を実現する中で必要なことは何だろうと考えたときに、私は幼少期からの体験が重要だと考えました。幼少期の子どもは、元々とても自由な発想を持っていますよね。

でも、普段色々な子どもに接していると小学校に上がってから徐々に考えが硬くなっている印象を受けることが多いんです。答えを正確に導き出す事を求められすぎて左脳ばかり使う傾向があるのかもしれません。

そこで幼少期から想像力や発想力を育み、右脳も意識的によく使うことによって、バランスの良い柔らかな考え方を育むことが大切だと思い到りました。先を見通せない21世紀を柔軟に生き抜くには、このような幼少期の「土台」づくりがもっとも大切だと思っています。

右高英一

最新記事 by 右高英一 (全て見る)

- ながらSTEAM通信 2023/4 - 2023年4月13日

- ながらSTEAM通信 vol.3 - 2022年5月20日

- ながらSTEAM通信 vol.2 - 2022年4月16日